DAEP Seminars 2017

Published wednesday 6 December 2017

Modified 6 September 2021.

Aeroacoustic study of free and wall-impacting supersonic jets by large-scale simulation

Room 38.137

Aeroacoustic modeling: application to the reduction of drone propeller noise

Room 38.137

Large scale simulation of shock wave/boundary layer interaction control using vortex generators

Room 38.137

Large Eddy Simulation of the resonant interactions between the boundary layer and an array of the deep cavities

Room 38.129

Potential of power generation of axial flow fans in load-controlled windmilling operation

Room 38.137

Passive control of an aeroelastic profile: simulations and experiments

Room 38.137

Aeroelastic modelling of the guide fairings of a high lift flap subjected to the flow of a turbojet engine

Room 38.137

Towards CFD-based design of the long-time behavior of chaotic aerodynamics

Room 38.137

Aerodynamic study of reversible axial fans with high dual compressor/turbine performance

Room 38.137

Investigation of unsteady phenomena in rotor/stator cavities using Large Eddy Simulation

Room 38.137

Energy extraction by dynamic soaring in the recirculation zone downhill

Room 38.051

Counter Rotating Open Rotor : on the road of noise and in-flight PIV

Room 38.137

DAEP seminars in 2017

Aeroacoustic study of free and wall-impacting supersonic jets by large-scale simulation

- Friday, December 8, 2017 - 11:00 am - room 38.137 - by Romain Gojon(Presentation)

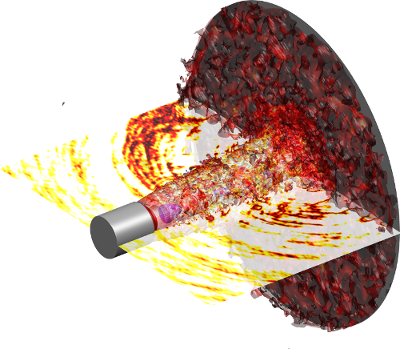

This seminar is devoted to the aeroacoustic study of free supersonic jets impacting a wall by large-scale simulation. An overview of the different methods allowing the characterization and understanding of aeroacoustic shrinkage mechanisms is proposed throughout the presentation.

The simulations are based on the unsteady compressible 3-D Navier-Stokes equations expressed for Cartesian or cylindrical coordinates. In order to solve these equations, low-dispersion and low-dissipation numerical schemes of spatial differentiation and temporal integration are used. Since the flows studied are supersonic, a shock capture procedure is also implemented to suppress Gibbs oscillations on both sides of the shocks. Several simulations have been performed for different nozzle geometries (round and flat), different outlet conditions, and different configurations (free jet, jet impacting a wall with a varying angle).

First, a round jet and free supersonic rectangular jets are simulated. The results are compared with several experimental and model studies in order to validate the numerical approach used. In particular, the different acoustic components such as mixing noise, Mach wave radiation, broadband shock noise and screech noise are observed and analyzed. Finally, for the first time, the neutral acoustic modes of the jet stability model with infinitely thin mixing layers are observed in the jet using a decomposition in frequency-wavenumber space. The presence of these modes helps to explain the screech noise related oscillation modes of the jet.

In a second step, about fifteen supersonic jets impacting a wall are simulated. The presence of an aeroacoustic feedback loop between the nozzle lips and the wall is shown. The aerodynamic and aeroacoustic behaviour of the jets is studied, and compared to different numerical and experimental studies in the literature. A combination of models combining an aerodynamic-acoustic standing wave model and a jet stability model with infinitely thin mixing layers is then proposed. This model allows to determine both the most probable frequencies of the aeroacoustic feedback loop and the associated jet oscillation mode. As for the free jet, for the first time, the neutral acoustic modes of the jet stability model with infinitely thin mixing layers are observed in the jet, allowing to demonstrate the validity of the model combination.

Energy extraction by dynamic soaring in the recirculation zone downhill

- Friday 1 December 2017 - 11:00 am - room 38.051 - by Vincent Bonnin

This presentation focuses on my research activities as a post-doctoral fellow at DAEP, where the issue at stake is the extraction of wind energy by a drone. Contrary to the ocean surface, the flight environment of the albatrosses that inspired my thesis work, the recirculation zone downwind of a hill reveals mean wind profiles whose maximum gradient is not near the surface, thus being exploitable by a drone. A modelling approach of the vehicle and the mean wind field is undertaken, before implementing a non-linear constrained optimization problem, in order to generate optimal flight trajectories in terms of energy extraction. This presentation also details the experimental approach implemented, from the design and calibration of on-board measurement systems, to flights with Delair-Tech, a partner company of “Labcom”.

Counter Rotating Open Rotor : on the road of noise and in-flight PIV

- Friday 24 November 2017 - 11:00 am - room 38.137 - by Gaël Napias

Investigation of unsteady phenomena in rotor/stator cavities using Large Eddy Simulation

- Friday, October 20, 2017 - 11:00 a.m. - room 38.137 - by Thibault Bridel-Bertomeu

Large-scale dynamics of high Reynolds industrial rotor/stator cavities is poorly understood today, although it remains critical in determining operating margins for many devices. For space applications, the unsteady pressure phenomena of turbopumps called “pressure bands” depend on geometrical and thermal parameters. Today, such dangerous operating modes are not captured by computational fluid dynamics: the present primary goal is to investigate the ability of large-eddy simulation to accurately reproduce such flows and their sensitivity in terms of large-scale motions and spectral content. After validation of large-eddy simulation based on two geometries and thermalizations, we show that large-eddy simulation reproduces the spectral content overhaul triggered by the change of thermalization. The second objective is a study of the activity recorded in the different cases to improve our understanding of the pressure bands phenomena. To do so, dynamic modal decomposition reveals that the dynamics of the flow is driven by some atomic modes of which the combination explains the oscillatory signals registered by pointwise probes. These modes form macrostructures occupying the interdisk space and are at the origin of the large- scale flow dynamics. Finally, they are observed to significantly differ depending on the configuration, confirming the dependency of pressure bands phenomena on the operating condition and geometrical parameters.

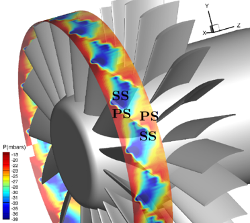

Aerodynamic study of reversible axial fans with high dual compressor/turbine performance

- Friday, October 6, 2017 - 2:00 p.m. - room 38.137 - by Aurélie Ortolan

In the context of more electric aircraft, the energy recovery potential of on-board cooling fans is studied. These conventional compressors, used only on the ground, operate in free autorotation in flight. In this last configuration, applying a given torque on the shaft allows to recover electrical energy, the fan then operates in loaded autorotation (turbine mode). However, these conventional geometries obtain low turbine efficiencies, caused by strongly negative incidences leading to massive detachments. It is then necessary to design a reversible machine capable of operating in dual mode (compressor and turbine), with high performance in both cases. This new concept allows the equipment to be capitalized throughout the mission. In this study, the suitability of the four-quadrant approach and the (ψ,φ*) formalism about the dual mode of turbomachinery is emphasized, at the expense of conventional representations that separate compressor and turbine performance. An analysis of the compressor mode at loaded autorotation has highlighted the generic properties of autorotation flows of axial fans as well as what makes dual machines unique. The flow mechanisms and geometrical parameters impacting the performance along the operating line have also been identified. The dual machine concept is validated thanks to the high efficiency obtained in tests. Finally, an optimized geometry is proposed and recommendations related to the design of dual machines are given.

Towards CFD-based design of the long-time behavior of chaotic aerodynamics

- Wednesday, July 12, 2017 - 11:00 a.m. - room 38.137 - by Qiqi Wang

Computational Fluid Dynamics (CFD) has been an important tool in aircraft design since the 1970s. Current design technologies use low-fidelity models of the turbulent airflow around aircraft and under limited flight conditions. Removing these limitations requires high-fidelity modeling of turbulence, such as Large Eddy Simulations (LES) or hybrid RANS-LES. Many of these high fidelity simulations exhibit chaotic dynamics. To efficiently design and optimize aircraft using these chaotic simulations, we need to perform sensitivity analysis to these simulations. This talk introduces a new algorithm for performing such sensitivity analysis of chaotic simulations. The algorithm, based on the Least Squares Shadowing formulation, finds a non-diverging solution of the linearized governing equations. We will share the recent experience of applying this algorithm to several flow simulations. The algorithm can not only be used in design optimization using chaotic simulations, but also error estimation, adaptive meshing, and uncertainty quantification of chaotic flow simulations.

Aeroelastic modelling of the guide fairings of a high lift flap subjected to the flow of a turbojet engine

- Wednesday, July 5, 2017 - 11:00 a.m. - room 38.137 - by Elisa Bosco

A method to simulate the nonlinear fluid-structure interactions in transient regime in a powerful and fast way is presented. To reduce the simulation time, reduced order models are used instead of full structural and aerodynamic models. The component mode condensation technique is used to reduce the size of the finite element model and the singular value decomposition technique is used on the basis of aerodynamic data. Structural nonlinearities are reintroduced a posteriori. The MSC Nastran nonlinear solver, Sol400, is coupled with OpenFSI and the MSC Toolkit HSA to an aerodynamic pressure database generated with the CFD code elsA and post-processed to reduce its size. Simple and Gaussian interpolation methods are compared. The developed method is applied to the prediction of loads on an aeronautical component, the fairings of a high lift flap. This study shows that a combination of structural and aerodynamic reduced order models, interpolation techniques and efficient data exchange provides a fast method to simulate fluid-structure interaction phenomena in transient regime. Validation of this method is achieved by comparing the results of numerical simulations with data recorded during wind tunnel tests.

Large Eddy Simulation of the resonant interactions between the boundary layer and an array of the deep cavities

- Friday, June 9, 2017 - 11:00 a.m. - room 38.129 - by Grigory Shelekhov(Presentation)

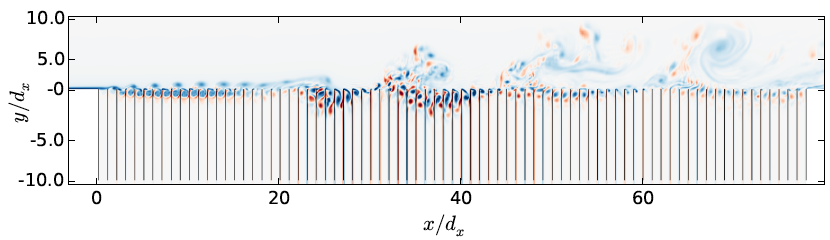

Acoustic liners are devices commonly used to attenuate noise emissions for engineering applications. However, the experimental study Juuschke (2006) has demonstrated that in certain cases, i.e sufficiently high Mach number flow over a low-resistance liner, development of hydrodynamic instabilities may be triggered over the liner surface. These instabilities may lead to sound generation, which is generally undesired. Furthermore, the experimental PIV and LDV measurements Marx et al. (2010) evidenced the presence of the coherent periodic flow structures over the liner. While the existing stability studies e.g. Marx and Aurégan (2010), Rienstra and Darau (2011) and numerical simulations e.g. Scalo et al. (2015) confirmed that these instabilities result from the interaction of the liner with the flow, the physical mechanism of this interaction remains unclear. To further understand how the liner interacts with the flow, one needs to obtain time-resolved data in the orifice region.

The purpose of this seminar is to capture the relevant boundary layer/cavity interaction mechanisms by performing numerical experiments in the configuration

of a 2D laminar flow over a model liner. The model liner is represented by an array composed of a large number of deep slit-aperture cavities, which are incorporated into the computational domain. In particular, such geometry allows for studying the spatial development of perturbations, including those of large wavelength. Our numerical simulations are run using a finite-volume solver for the unsteady fully compressible Navier-Stokes equations on unstructured grids CharLESX. Four cases resulting from the variation of the cavity depth, thus the cavity resonance frequency, were studied. Our results indicate that the instability is generated due to the coupling of the acoustic standing wave inside the cavities to the shear layer inherent instabilities. The coupling mechanism will be discussed in the talk.

Potential of power generation of axial flow fans in load-controlled windmilling operation

- Friday, May 19, 2017 - 2:00 p.m. - room 38.137 - by Suk-Kee Courty-Audren(Presentation)

The rationalization of on-board energy sources (hydraulic, pneumatic, mechanical, electrical) is at the origin of the increasing electrification of commercial airliners. The trend towards more electric aircraft is motivating, among other things, the search for new on-board energy sources. The wind operation of cooling fans, not used in flight, is considered as a potential energy source. The maximum isentropic efficiency of compressors operating in turbine mode is too low (20 pts) to consider the immediate use of these cooling systems as generators.

In order to better understand the aerodynamic mechanisms responsible for the performance degradation of a conventional fan during autorotation, an analysis of generic phenomena is proposed. The strongly negative impacts, characterizing the autorotation, are at the origin of massive detachments at the level of the rotor and stator blades’ lower surface. The same vortex structure is observed within the disbond on several turbomachinery configurations in the literature. The interaction of the disbond and the secondary flows is suspected to be at the origin of this generic structure. Moreover, the dual operation of the blade in the radial direction is typical of free autorotation. The upper part behaves like a turbine while the lower part behaves like a compressor. In a similar way, an antagonistic operation is observed along the chord: the first half of the blade acting as a turbine, the second half as a compressor, as shown in the figure opposite.

The previous analysis allowed the design of a high efficiency geometry in the two antagonistic compressor/turbine operating modes. The experimental validation of this machine confirms that the efficiency is high in both cases. However, the system integration perspective leads to consider the degradation of these performances due to compressibility and distortion effects. These two aspects are briefly discussed from a methodological point of view while waiting for consolidated results to come.

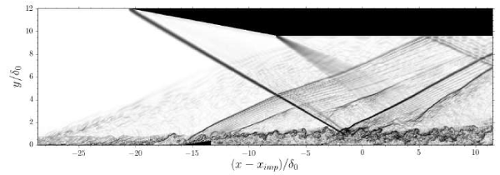

Large scale simulation of shock wave/boundary layer interaction control using vortex generators

- Friday, March 24, 2017 - 2:00 pm - room 38.137 - by Arnaud Grébert(Presentation)

The interaction between a shock wave and a turbulent boundary layer (TBL) is a frequently encountered situation in the field of compressible flows of application interest. It can be found, for example, in the air intakes of supersonic vehicles, in the ejection nozzles of rocket engines or in the supercritical wings of modern transonic aircraft. This flow configuration is the seat of pressure fluctuations and important thermal loads likely to degrade the structures by giving rise to low frequency instationnarities (dithering). These unsteady phenomena can also cause a degradation of the aerodynamic performance of aircraft, as well as an increase in their acoustic radiation. In this context, the control of this type of interaction is of fundamental importance in the aeronautical and space field. Various systems have been designed to reduce the intensity of the shock wave to reduce drag, and/or to reduce the extent of the lift-off zone that appears at the foot of the shock to eliminate the harmful unsteadiness of this configuration. One way is to vary the characteristics of the CLT upstream of the interaction, in order to alter the size of the debonding bulb and the unsteadiness of the shock wave. This alteration of the boundary layer can be achieved using passive micro vortex generators (mVGs) of the micro-ramp type (tetrahedral appendages) whose height h is smaller than the CLT δ. This type of devices was recently investigated experimentally by Wang et al. (2012) with geometrical parameters from a parametric study conducted by Anderson (2006) using RANS simulation.

The objective of this thesis is to address situations of control of compressible turbulent flows, through large scale simulations (LES), in order to test the potential of these modelling methods with respect to the intrinsic physics of these complex flows. The case of the shock wave/turbulent boundary layer interaction (IOCCL) controlled by means of passive mVGs has been selected: the aim is first to validate this approach by confronting it with experimental results obtained in this type of configuration, and then to use its analysis potential in order to obtain a fine characterization of the influence of mVGs on the IOCCL system. This characterization concerns the complex flow of the mVG wake as well as the influence of the mVGs on the very low frequency oscillation classically observed for the reflected shock foot in the IOCCL context.

Passive control of an aeroelastic profile: simulations and experiments

- Friday, March 17, 2017 - 11:00 a.m. - room 38.137 - by Luc Amar

This presentation focuses on the passive control of a dynamic instability applied to the flutter of an airfoil using different types of Tuned Mass Dampers (TMD). A 2D airfoil called typical section, representative of the dynamic and aerodynamic behavior of an aircraft wing, is used throughout the study.

In the first part, the state of the art of passive control of airfoils is presented and the problematic is defined. A comparative study of three mathematical models of fluid/structure interaction applied to the typical section (Theodorsen, LUVLM and UVLM) highlights the strengths and weaknesses of each. The wind tunnel aeroelastic test rig, used afterwards, is presented and identified with and without wind (GVT). Three identification methods are compared on 30 experimental measurements: fast Fourier transform and logarithmic decrement, data fitting and Ibrahim Time Domain (ITD). The last two are the most suitable for the identification of a system with several degrees of freedom. The numerical models are in agreement with the experimental measurements.

In the second part, the calculations of critical divergence, reversal and flutter speeds are automated with the Theodorsen model in order to perform a parametric study of the test bed and to highlight the most influential design variables. The modal analysis presents different bifurcations related to the sudden change of the unsteady mode. Then, the same algorithm is used to analyze the flutter suppression using three linear AMA geometries: translation, balanced rotation and unbalanced rotation cases. A 40% performance gain in terms of critical flutter speed is calculated for an added mass of 1% of the wing mass.

The last part presents the experimental and numerical study of a nonlinear energy sink (NES). The originality of this configuration is to use the flap as a damper and thus not to add any mass. A highly modulable mechanism allows the realization of a non-linear restoring force. The analytically derived behavioural law is in agreement with measurements made during torsion tests. In the wind tunnel, six subcritical nonlinear behaviors (below the floating speed in the linear configuration) are observed, identified and analyzed: five limit cycles of oscillations (LCO) and one chaotic nonlinear flutter. This control strategy appears, therefore, non-conservative. Numerical simulations of the same case are performed using the Theodorsen and UVLM codes. The latter presents results close to the experimental measurements while the Theodorsen model does not allow to simulate the tests. A gain in critical floating speed of 8% is measured without adding masses.

Aeroacoustic modeling: application to the reduction of drone propeller noise

- Friday, February 24, 2017 - 11:00 a.m. - room 38.137 - by Ronan Serré(Presentation)

Sound is usually considered as a simple pressure fluctuation with a well-defined phase velocity. But when the propagation of this pressure wave takes place in a moving medium, it is much more difficult to identify the acoustic character of a wave among other pressure fluctuations. Aeroacoustics therefore inherits the difficult task of sorting out the different fluctuations in the flow. We will see that tools exist to do this sorting and we will present one of them: a method of extrapolation (WEM) based on the Ffowcs-Williams and Hawkings (FW-H) formulation of the Lighthill analogy. Two applications will illustrate this example: I) two corotating vortices and ii) a rotating drone propeller. From the findings of this example, we will discuss the methodology used at DAEP to optimize UAV propellers and we will be able to judge the use of this WEM to estimate the acoustic radiation of these propellers. We will also see that other tools must be used to support this. To be able to judge the result of the optimizations, we will present the experimental means and the numerical calculations of higher fidelity available at DAEP. Thanks to the methodology presented, we will see that it has been possible to reduce the acoustic power radiated by the rotors of the MAVion, a convertible drone developed at ISAE, by nearly 5 dB(A). But it seems reasonable to think that a greater reduction can still be achieved. We will see why and especially how to reach this objective.